第2回 吉田製蝋所見学

公開日:

:

地域デザイン授業記録簿, 葡萄櫨の原木調査

授業「地域デザイン」葡萄櫨の原木調査の一環で海南市にある

全国でも珍しい玉絞りで製蝋する「吉田製蝋所」の見学に行きました。

2016年(当時のブログリンク)に初めて地域デザインで訪れた際、和ろうそくの現状や原木の情報など、貴重な情報を頂き、ブドウハゼに関する調査のきっかけになりました。

平成から令和に年号が変わり、先日行われた即位礼正殿の儀で天皇陛下が身につけられた黄櫨染御袍は、櫨を使った染物です。昔は天皇以外は身につけることが出来ない禁色でした。

また、高野山の西懐の本校周辺では、柿の木を「オフダをつけた櫨の枝」で叩き豊作を願った。という風習があったと聞きます。更に、高野山の護摩炊きで使用される護摩木も伝統的に櫨の木を使用します。

櫨は英名Japanese wax treeといわれ、その名に日本が入ります。

このような事例から見ると、櫨には日本人にとって特別な力があると信じられていたのだと感じます。

今回の製蝋所訪問の目的は、

①木蝋生産の現場を知ること。

②授業で進めている新企画の試作で使うブドウハゼの枝を分けていただくこと

の二点です。

新企画とは、11月17日に紀美野町文化センターで開催される世界民族祭で発表します。

現在の選択生徒にとっては初めての製蝋所訪問になりました。

吉田製蝋所では、昔ながらの方法で丁寧に木蝋を作られています。

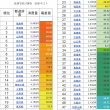

その行程は以下の通りです。

貯蔵⇒脱穀 ⇒ 蒸し ⇒ 絞り ⇒ 鋳込み ⇒ 一番蝋完成

選別 ⇒ 蒸し ⇒ 絞り ⇒鋳込み⇒ 二番蝋完成

(種を炒る ⇒ 粉砕 ⇒ 蒸し ⇒ 絞り ⇒ 鋳込み⇒三番蝋完成)

※カッコ内は現在は行っていないそうです。

吉田さんは「昔は年中製造していたけど、原材料の櫨が少なくなってきている現在は年間数日稼動しているだけです」とおっしゃられていました。

そして、「次に製蝋するときは見学においで」と声を掛けていただきました。

木蝋のニーズは和ろうそく職人や大相撲、歌舞伎、舞台俳優が使う鬢付け油など、その量は昔より減っていますが確実に存在します。

吉田製蝋所さんの製造工程を見せていただき感動したのは

蝋を絞る過程に無駄が無いことです。

出がらしのカスや枝は燃料にし、漆器の乾燥時に使われていたそうです。

三番絞りを行っていないときは種も炭に加工して使用したそうです。

「硬い種から作った炭は備長炭のように良質な炭になりました」と奥様が語られていてとても興味をそそられました。

「大切にモノを作る」消費世界に生きる私たちにとっては、

新鮮で大切なことを学ぶことが出来た校外実習でした。

りら創造芸術高等学校HP

関連記事

-

-

天然記念物「ブドウハゼの原木」の実の収穫

12月下旬、紀美野町志賀野地区にあるブドウハゼの原木の実の収穫に参加させていただきました。ブドウハ

-

-

地域デザイン 葡萄櫨の原木調査「県による視察」

2017年10月13日火曜日 地域デザインの授業で、鞍ワクワク班のメンバーで、葡萄櫨(ぶどうは

-

-

授業地域デザインの納豆調査について

金曜日の午後に開講する選択授業『地域デザインⅡ』では地域に眠るアートの素材を発掘すべく地域へ

-

-

地域デザイン特別校外学習in豆紀&和大講演会

2018年3月15日(木)春休み初日に授業地域デザインが企画する特別校外学習を行いました。 午

-

-

ブドウハゼの原木が天然記念物に再登録!

2017年から授業「地域デザイン」の課題として調査しており、 「枯死して跡形もない」とされ、

-

-

地域デザイン【校外学習】庄屋「弥市郎」の墓見学

五月晴れに恵まれた金曜日の午後。授業地域デザインの校外学習の一環として、地域の郷土史家森下誠

-

-

地域デザイン授業記録簿 林業特別授業 第1回 特用林産物

今回の授業は和歌山県女性林研の皆さんにご協力いただき3回にわたり林業や山の生活を学びま

-

-

授業【地域デザイン】 ブドウ櫨の原木を探す

授業地域デザインでは、京和ろうそくの原材料になるブドウ櫨についても調べています。 ht

-

-

授業「地域デザイン」紀美野町の箕六弁財天を見学

金曜日の午後に開講する選択授業『地域デザイン』は、地域に眠る文化や自然など、地域への聞き取り

-

-

【和ろうそくの灯が真国にともる】地域デザイン

選択授業 地域デザインと映像表現で和ろうそくの撮影を行いました。 地域デザインでは、6年前

りら創造芸術高等学校HP

- PREV

- 第2回りらシアター 開催の御礼

- NEXT

- 授業こぼれ話「きつねの小判」の由来仮説