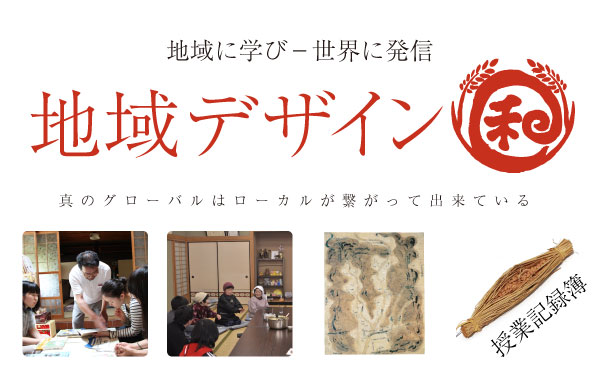

地域デザイン【校外学習】 かつらぎ町天野地区の納豆文化 調査

公開日:

:

最終更新日:2018/07/15

和歌山の納豆文化, 地域デザイン授業記録簿

先日、春休み特別校外授業としてかつらぎ町天野地区において納豆分布調査を行いました。

その際の報告書をまとめましたので、ブログ調に編集して公開します。

■地域デザインで行う納豆研究のきっかけについて

納豆消費量全国ワースト1位クラスの和歌山県に立地する本校の周辺に、古くから伝わる納豆食文化がある。

当初は、同地区で生活する私たちも納豆が和歌山県に伝わっているとは思いもしなかった。

ところが聞き取り調査を通して紀美野町真国地区円明寺集落で、塩で味付けをする古風な納豆を自家製造していることを耳にしたのである。

さらに驚くことに、この発見は私たち生徒だけでなく隣接する地域住民にも驚きをもって受け入れられた。

これは納豆食文化定着率の低い当地域における強い抵抗感が現れている反応といえる。

納豆を食べない和歌山県での納豆食文化の発見となった。

この納豆製造はどの範囲で行われているのか、いつから作られているのか、なぜこの地域で作られてきたのか、など疑問は次から次へとわいてきた。

そこで地域を調査する授業「地域デザイン」において、納豆を調査することになった。

■天野地区で調査を行うきっかけ

平成25年7月から平成28年2月までの真国川流域における納豆調査では、和歌山県内において初となる、

納豆食に関する分布調査を行い、少なくとも江戸時代には納豆食が当地で広がっていたことがわかり、

平成28年2月14日には、真国川流域文化研究会においてその成果を報告した。

wbs和歌山放送で紹介されたhp http://wbs.co.jp/news/2016/02/15/76397.html

その後、真国地域に伝わる伝統芸能「真国御田春鍬規式」と起源が同じとされる「杉野原の御田舞」(重要無形民俗文化財)のセリフに納豆が出てくることから、

共通した納豆食文化があるではないか、と推測し、平成28年8月22日、23日の両日、有田川流域における納豆調査を実施した。

生徒活動ブログ「有田川流域の納豆文化を探せ! 地域デザイン特別課外授業」

結果、かつらぎ町の花園久木地区で、古老から手作り納豆を作っていることを確認することができた。

この調査から旧高野山寺領の山間部に納豆食文化が根付いているとの仮説を得ることが出来た。

以上の調査結果から、真国川と有田川をつなぐものとして、旧高野山寺領の文化圏を意識し始めた。

そのような中で、2016年8月21日(日)に、森本一彦氏(高野山大学文学部准教授)が、かつらぎ町天野地域交流センター「ゆずり葉」で、

かつらぎ町花園地区の地域おこし協力隊の方に花園に納豆がないかを確認したが、分からないとのことであった。

そこで、傍にいた宿泊所の管理人の方に天野地区で納豆を作っていたのかを質問したところ「昔はどこでも作っていた」との回答があった。

冬にはあちこちで納豆を作っている風景を見たとのことであった。これを聞いて、天野地区で納豆を作っていたのであろうと考え、本校の鞍雄介教諭に情報が提供された。

本調査地「かつらぎ町天野地区」は、りらの付近を流れる真国川の水源域である。

また、世界遺産「丹生都比売神社」が鎮座し、その祭事に御田祭が残り、真国地区の氏神である丹生真国神社の総本社でもあることから、

信仰においても真国地域と深いつながりがあり、納豆文化の伝播を推測させたために、本調査を企画した。

■調査方法

調査は3名から4名の班に分かれて直接地区住民のお宅に訪問し行った。1日目は2班に分かれ、天野地区を調査した。

2日目は午前中丹生都比売神社へ参拝に行き、そこから2~3名の小班に分かれて天野地区を調査し、午後3時から集会所(ゆずり葉)にて報告会を行った。

1日目の2軒を除き、調査は生の声を聞き取るため、アポイントメントをとらずに行った。

納豆食が確認できたときは、真国川流域調査で用いた「聞き取りフローチャート」と「聞取りメモ」を活用して、同系統の納豆文化であるかどうか比較できるように注意して聞き取りを行った。

天野地区における自家製造の納豆の有無を明らかにすることを主目的としたため、高齢者女性を中心とした聞き取りを行った。該当者がいない場合には男性や中年女性にも対象を広げ調査を行った。

■調査結果

2日間の調査で、全戸110軒のうち、24.5%(27軒)に対して聞取り調査を行った。そのうち、15軒(55.6%)から現在も納豆を作って食べている、あるいは過去に作っていた、食べていたという情報を得た。

■考察

①納豆の藁つとの形状は半分に折り返さず、長いまま使用していた。

真国地区、鞆渕地区、花園久木地区と同じ大きさである。

②80代のおばあさんのお母さん(明治45年生まれ)から納豆を作っていたという聞取りが得られた。

聞取り限界の110年以上前から当地に存在していた。

③茶粥と食する風習はほとんど聞き取れなかった。

下流域と比べて茶粥を食べる文化が薄いと感じた。これは、当地の田耕地面積が広い結果、お米が十分にあるため、茶粥を作り、量を増す必要が低かったのではないかと考えられる。

④塩での味付けを聞き取ることは出来なかった。

茶粥文化が薄いことによって、濃い味付けのものは好まれなかったのではないだろうか。

⑤発酵場所に籾がらを使用する作り方が多く存在していた。

嗜好品として存在していたため、近隣の住民間で情報共有がさほど進まず、熱源にコタツを使うという比較的近代的な製造方法への進化が広がりにくかった。

⑥味噌を作る時に、大豆を残しておいて納豆を作った。

結果として納豆を作るのは一回だけだった。

下流域で行われていた冬の常備食として日常的に行われた納豆作りでは無く、嗜好品として作られていた。

りら創造芸術高等学校HP

関連記事

-

-

原木調査in志賀野地区公民館

2018年6月6日18:30 志賀野地区公民館で、初めて地域住民の方を対象とした「葡萄櫨の原木

-

-

地域デザイン【葡萄櫨の原木調査】DNA鑑定 向陽高校に依頼

2018年5月22日火曜日、りら創造芸術高等学校の生徒4名が和歌山県立向陽高校に赴き、

-

-

授業【地域デザイン】 ブドウ櫨の原木を探す

授業地域デザインでは、京和ろうそくの原材料になるブドウ櫨についても調べています。 ht

-

-

地域デザイン【葡萄櫨の原木調査】県による樹齢調査結果説明会

2018年3月12日月曜日14:00から、りら創造芸術高等学校のスタジオ教室にて、 和歌山県の

-

-

地域デザイン 葡萄櫨の原木調査「県による視察」

2017年10月13日火曜日 地域デザインの授業で、鞍ワクワク班のメンバーで、葡萄櫨(ぶどうは

-

-

授業【地域デザイン】地域づくりプランナー高橋寛治先生来校

地域づくりプランナー高橋寛治先生が本校の授業「地域デザイン」を見学に来てくださいました。

-

-

地域デザイン特別校外授業「林業に触れる」

2016年3月1日、和歌山県の最高峰、護摩壇山を源流にする日高川。 その中流域にある日高川

-

-

地域デザイン授業記録簿 林業特別授業 第1回 特用林産物

今回の授業は和歌山県女性林研の皆さんにご協力いただき3回にわたり林業や山の生活を学びま

-

-

地域デザイン【校外学習】庄屋「弥市郎」の墓見学

五月晴れに恵まれた金曜日の午後。授業地域デザインの校外学習の一環として、地域の郷土史家森下誠

-

-

「真国地区に納豆文化」新聞掲載 授業「地域デザイン」

2014年9月13日「真国地区に納豆文化」と題した記事がわかやま新報社で掲載されました。

りら創造芸術高等学校HP

- PREV

- 第2回 入学式

- NEXT

- 潮岬青少年の家【宿泊研修】を行いました