授業地域デザインの納豆調査について

公開日:

:

最終更新日:2018/07/15

和歌山の納豆文化, 地域デザイン授業記録簿, 最新情報, 特別授業

金曜日の午後に開講する選択授業『地域デザインⅡ』では地域に眠るアートの素材を発掘すべく地域への聞き取り調査(フィールドワーク※以下FWと表記)に取り組んでいます。

授業のFWで「ここらは昔から納豆を作って食べるんや」との情報が得られ、その後大学の先生にも協力して頂き調査を進めています。

12月8日のNHK和歌山放送局の番組「あすのWA」と9日に「ぐるっと関西」にてこの納豆研究の模様が放送されました。

以下、その調査で分かったことの抜粋や、たくましい想像力を駆使してたてた仮説を書き連ねます。

興味のある方は読んでいただけると幸いです。

和歌山県高野山の懐、天野地区を源流にもつ真国川流域の一部では、藁つとで自家製造し、塩で味を付け、庭で採れた茶(番茶)で炊いた茶粥と食す、古風な納豆食文化がある。

聴き取り調査の結果、この納豆は数百年前から食べられていたことがわかった。

和歌山県は全国県庁所在地納豆消費量ランキングで、常に最下位クラスにいちする納豆低消費地域。

醤油、鰹節、金山寺味噌等の発祥の地と云われ、発酵食品王国でありながら平成になるまで納豆食が一般的でなかった和歌山に、この食文化はどのように伝わり、食べ継がれたのかと疑問に思い調査を始めた。

この調査は、和歌山における納豆食文化の初調査となり、通説「和歌山では納豆を食べる風習は無い」を覆す納豆集落の再発見となった。

●真国川流域の納豆は、製造方法、味付け、食べかたについて以下の特徴がある。

1、大きな藁つとで作る。(製造方法は一般の納豆と似ている。)

2、完成後、塩を和え保存する。

3、茶粥の付け合わせとして食べる。

近隣に納豆食文化がなかったことから、贈答品やおすそ分けとして、文化圏を広める活動に利用されることは少なかった。

またその伝承は姑から嫁へと家庭内を中心としながらも、集落単位で伝わっている。「姑に無理矢理お椀に入れられて本当に嫌だった」との聞き取りからも、婚姻圏内の集落でも嗜好性の強い食べものであったことがわかる。

「私は食べないけどおばあちゃんは好きだった(80代古老)」との話からも過去の方が広い範囲で食べられていた。少なくとも江戸時代には食べられていることがわかった。

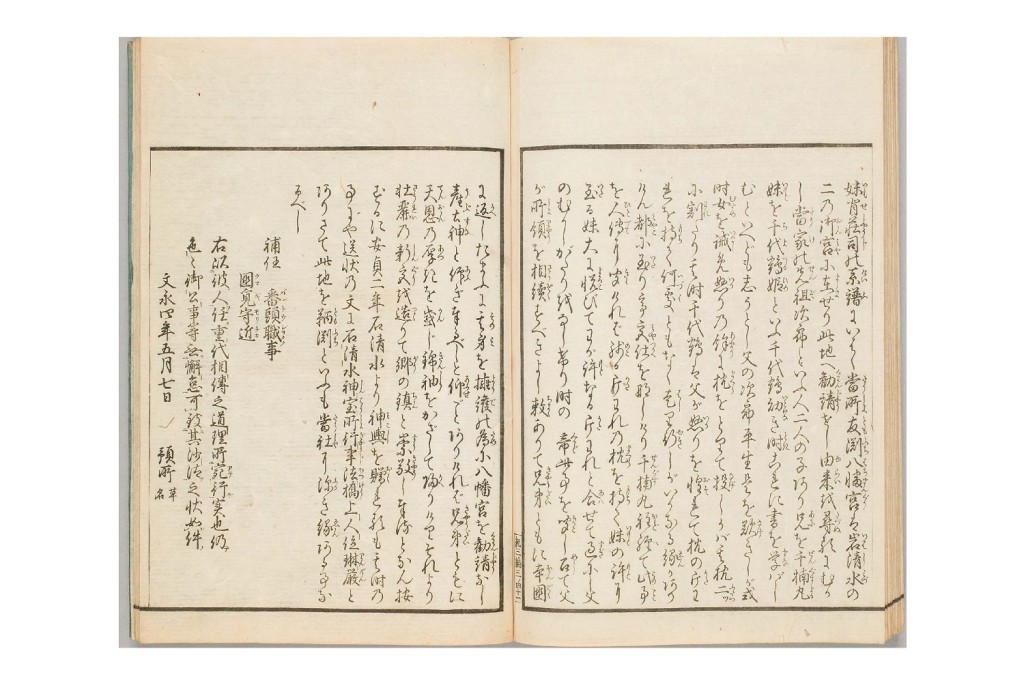

さらに、今回は調査できなかったが、高野山大学の森本一彦先生のお話によると、真国地区から焼く12キロほどの距離にある有田川町杉野原地区の伝統芸能「御田」の江戸時代に書かれた台本のなかで

「山寺の小坊様 好物ハ何々 一に味噌 二に納豆 三に平餅」(福女踊 清水町誌編集委員会 1982)との記載があり、納豆がさらに広い範囲で食べられていた可能性も考えられる。真国地区にも同じ地域芸能「真国御田の舞」が残っていることから、生活、信仰、生業など多くの点でつながりがあったことを物語っている。

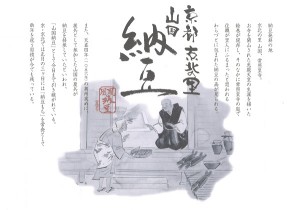

また、この台詞での描写は、一昨年調査した京都府山国地区で聞いた納豆に関する伝承と、食べ方に類似していることも興味深い。

伝承:常照皇寺のお坊さんが納豆を作り振舞った。山国地区には、南北朝時代の政争に敗れて出家した光厳法皇が、納豆を発見し里人にふるまったとする伝承が残っている。

食べ方:平餅に納豆を包んだ納豆餅は現代においても正月に食べるご馳走である。また、塩を混ぜて塩納豆(塩味の納豆)として食べている。

写真:山国地域の納豆が描かれた絵

当地域に流入してきた経路についての考察

平安の法典「延喜式」にも糸引き納豆らしき記述(松本忠久 平安時代の納豆を味わう 2008)があることからも、平安京ではすでに納豆食が宮中で存在していた可能性も否定できない。

また、現在においても京都右京区京北町山国地区で光厳上皇の納豆として古くから伝わる納豆文化が存在し、藁つと納豆発祥の地の一つとされている。興味深いことに、この納豆も塩で味付けを基本としている。納豆食の歴史が長い地域だからこのような古風な食べ方が残っている可能性を考えている。

真国川流域は中世の一時期、石清水八幡宮領や神護寺領として古くから京都と深い関係にあった。

納豆を全国に広めたとの伝説が伝わる源義家は八幡太郎義家との別称があり、石清水八幡宮と深い関係があった。八幡信仰と当地域にもたらされた納豆とのつながりも興味深い。

ここで、紀伊国名所図会に登場する鞆渕八幡に伝わる国宝 沃懸地螺鈿金銅装神輿に関する伝承がさらに興味をひく内容なので紹介したい。

写真:紀伊国名所図会三編(三之巻)那賀郡 伊都郡 P44

要約 ーtomobuchi.minnade.jpーより ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

鞆渕の里にある兄妹がおりました。兄は千楠丸。妹は鶴千代と言い、絶世の美女だったと言います。

そんな二人に対し、教育熱心で下司(村の有力者)でもあった父親は勉強をさせようと厳しく接しました。頭の良い兄に対し妹は思うようにはいかず、いつも叱られてばかり。そんなある日、ついに父は怒りのあまり、そばにあった木枕を投げ、どなりつけました。枕はまっ二つに割れてしまいました。鶴千代は泣く泣く、その割れた片方の枕をもって、だまって家を飛び出しそのまま帰らなかったのです。

月日がたって、都で鶴姫という美人のことが噂になっていました。鶴姫は、朝廷に宮仕えにあがり、時の帝後堀河天皇の寵愛を、受けているというのです。この噂はずいぶん遅れて、鞆渕にも伝わりました。もしやと思った千楠丸は、木枕の片割れをもって京都へと旅たちました。

京都で再会した二人は、大切に持っていたそれぞれの枕をかたわれをとりだしました。二つはぴったり合わさり、喜んだ二人は、昔話や、父の思い出を涙ながらに語りあったのです。天皇はこれを聞き、千楠丸には、下司のあとを継がせ、兄妹で力を合わせて荘園を守るように命じたのです。鶴姫も鞆渕に帰すことにしました。

鞆渕に帰るにさいして、天皇は石清水八幡宮に命じ、神輿を与え、道中の安全と荘園の守り神として、警護の人々をつけて送り出しました。行列は長い日数をかけて、無事鞆渕に帰りついたのです。この時の神輿が、現在国宝として八幡神社に収蔵されています。また、龍門山をおりてきた道は神(神輿)が通った道という意味で、神路谷と呼ばれています。また、鞆渕川(真国川)も別名「鶴姫川」と呼ばれています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

鶴姫の時代(1228年前後)、宮中では納豆が知られていた可能性は高い。

一方、鶴姫が帰郷後生活の中で宮中の文化をこの山里に持ち込まなかった可能性は低い。

とするならば、納豆食が持ち込まれた可能性も考えられるのではないだろうか。

鶴姫の帰郷が1228年(787年前)のことなので、本調査の結論とは直接関係ないが、非常に興味をそそられる物語と考えている。

今回の調査は、地域の記憶に触れる貴重な体験となった。芸術学校である本校にとって、地域に残る生活遺産が優れた教材として可能性があることを確認する機会となった。

なお、この調査は高野文化圏研究会にて研究発表を行った。

りら創造芸術高等学校HP

関連記事

-

-

海を感じるセーリング体験

6月9日(水)、和歌山セーリングクラブさんご協力のもと、全員でセーリング体験を行いました。 この日

-

-

2014年度「後期総合授業発表会」ありがとうございました!

皆さんこんにちは!8期生(1年生)のI.Rです! 2015年2月28日(土)に、りら創造芸術高

-

-

「りらフェスティバル」まで、あと1日!

こんにちは!今年もトマトやピーマンやナスなど夏野菜が美味しい季節がやってきますね~。 そんな中

-

-

水で繋がった夏祭り!!

こんにちは!3年生の豊川です。 数日前の雨予報とは打って変わって今日は太陽が痛いぐらいの日差し

-

-

ほたるナイト オーディション終了!

オーディションでは本校の山上校長先生にオーディション審査員をつとめてもらい出演者を決めます。今回勝ち

-

-

サマーフェスティバル開催

7月24日(土)、紀美野町文化センターにおいて、サマーフェスティバルが開催され、大盛況のうちに幕

-

-

『ここはふるさと 旅するラジオ80ちゃん号』の公開生放送 !

こんにちは!三年生のK.Iです!!昨日に続き今日は心地よくすごしやすい気温ですね。

-

-

民俗学特別授業 「消え去ろうとしている歴史を守る」

りらには、2・3年生の選択授業として「地域デザイン」という授業があります。 この授業は、地