有田川流域の納豆文化を探せ! 地域デザイン特別課外授業

公開日:

:

最終更新日:2018/07/15

和歌山の納豆文化, 地域デザイン授業記録簿, 最新情報, 特別授業

2016年8月22日(月)から23日(火)の2日間、りら創造芸術高等学校の授業「地域デザイン」選択生徒と、

和歌山大学、高野山大学が合同で納豆文化調査を有田川流域で行いました。

本調査は、昨年度授業で発表した「真国川流域の納⾖研究論文」でふれた、有⽥川流域(旧清⽔町や旧花園村)に

納⾖⾷が現在伝わっているかを確認することを⽬的として実施しました。

有田川流域に納豆食文化があると予想した理由を簡単にいうと、

有田川流域で現在も続く御田の台詞の一節に「納豆」の文字が見られるからです。

以下は詳細になります。気になった方はお読み下さい。

詳細始まり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高野山周辺に広がり、りら創造芸術高等学校でも地域と継承している伝統芸能「御田」は有田川でも盛んに継承されてきました。

有田川流域には、高野山から見て「花園の御田」←重要無形民俗文化財「杉野原の御田」←重要無形民俗文化財「久野原の御田」←和歌山県指定無形民俗文化財

が残っています。昭和28年の紀州大水害以前は、さらに多くの御田が各地の神社などで奉納されてきました。

その御田で謡われる台本に以下のような台詞があります。

「⼭寺の⼩坊様好物ハ何々⼀に味噌⼆に納⾖三に平餅」(有⽥川町杉野原の御⽥ 清⽔町誌編集委員会1982:852)

「⼭寺のおもだち(⼩坊達)、こーのみのもの(好物)はなになに。⼀にみそ(味噌)、⼆になっと(納⾖)、三にもち(餅)」(かつらぎ町花園中南 新井1981:283)

詳細終わり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

また今回は、和歌山大学や高野山大学などの先生や学生さんにご協力いただくことができ、

⾼校⽣にとって、⼤学⽣が共通のことがらについての調査を⾏い、学術交流することでるとても良い機会となりました。

このブログでは、調査の様子を報告します。

22日AM10時 道の駅あらぎ島で集合。自己紹介と調査概要の説明を行いました。

2班体制に分かれて、フィールドワーク調査の始まりです。

杉野原の御田にお詳しい家に伺い、納豆についてお聞きするも、「この地域では納豆は食べません」とのお答え。

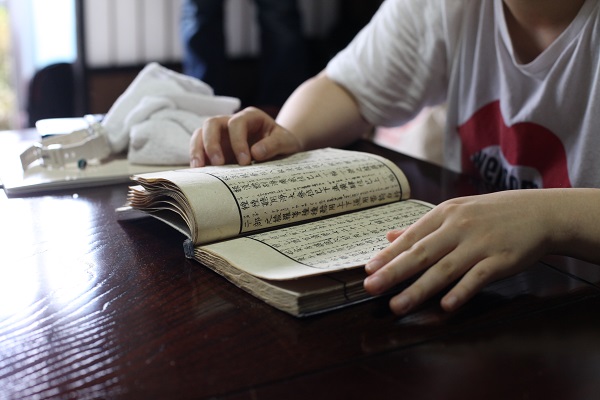

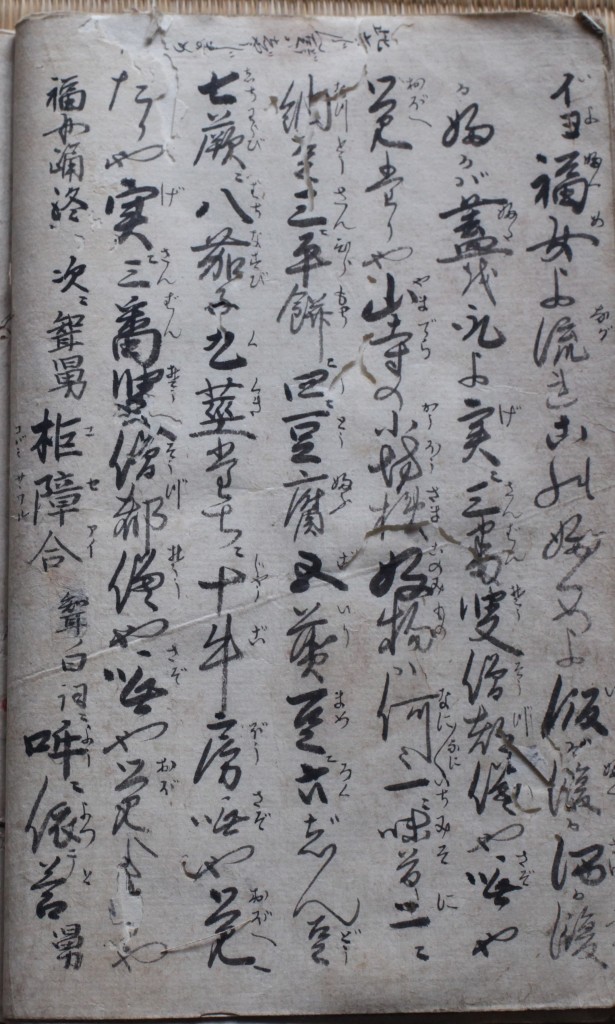

ただ、現存する最古の「杉野原の御田」の台本を見せていただくことができました。

また、納豆ではありませんが、日本史でもおなじみの阿氐河荘(あてがわのしょう)のお話など興味深いお話をお聞きすることができました。

生徒たちは、初めてさわる本物の古文書に興奮ぎみでした。

高野山大学の森本先生のご指導で文献リストになるように写真を撮影しました。

一つ一つがプロフェッショナルな仕事なので、生徒にとっても貴重な経験になると思います。

下の写真では、おばあちゃんから、御田の時に食べる料理「御田飯」についての聞取りを行っています。

下の写真では、杉野原の御田について伺っています。

下の写真は、実際の「杉野原の御田」の台本です。江戸時代の内容です。

福女踊りの次第の3列目に

⼭寺の⼩坊様好物ハ何々⼀に味噌⼆に

納⾖三に平餅四に豆腐

とあります。

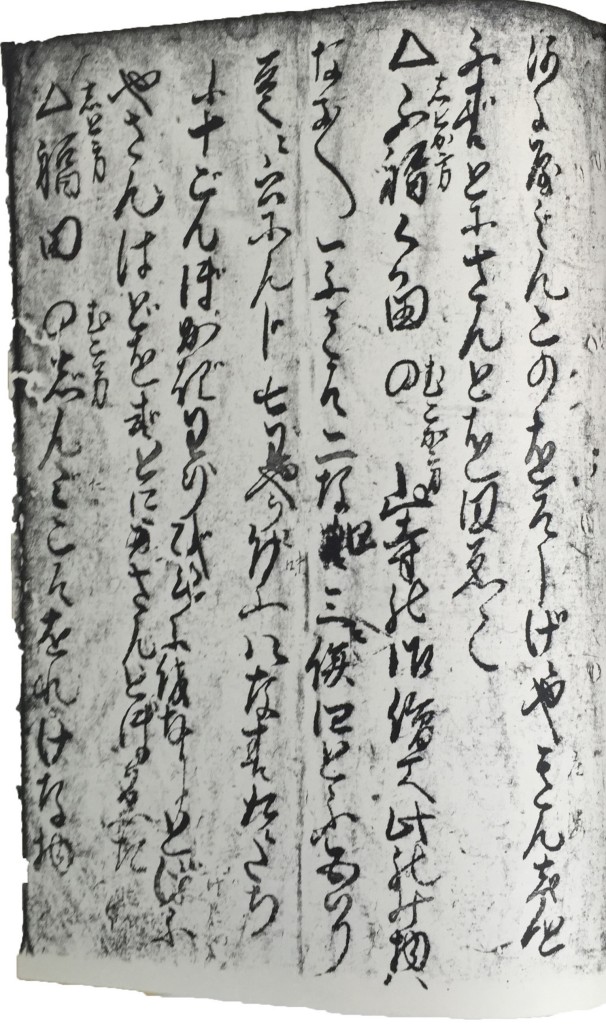

今回の調査で、今まで納豆の台詞が無いとしてきた「久野原の御田」の写本を見る機会がありました。

3列目の山寺から読むと

山寺の御僧さん?好み物は

なになに一にみそ二にな?(四のような文字が横にある)

となります。

現在継承されている久野原の御田で同一箇所は、

山寺のおそうす、此の煮物はなになり 一に味噌 二なす 三に餅

となっています。

御田は元来、口伝で伝えられてきたといわれています。

明治以降は、識字率も向上し文字で伝えられるようになりました。

この過程で、変移してきたのかもしれません。

今回の調査が納豆をテーマにしているため、おそらく初めてこの箇所を比較した調査だと思います。

上の写真で「な?」となっているところは「な豆」となるのではないでしょうか?

仮にそうすると、久野原の御田も、昔は納豆が登場していたことになります。

PM4:30 清水会館で報告会を行いました。

1日目の調査では、有田川流域での納豆食に関する具体的な聞取りはほとんど得られませんでしたが、

「今は、亡くなった押手地区の古老が納豆を作っていた」との情報があったことから、

2日目は、押手地区から聞取りをすることになりました。

室町時代から続くという旧家に伺い、押手の御田を最後に行った古老からお話を伺うことができました。

こちらでも「納豆は食べていない」とのご返答でした。

古老のお話では、「昭和28年の水害で直接被害は免れた押手のお堂も、同年10月にできた自然ダムの崩壊で流されてしまい、御田は無くなった」

とのことでした。自然災害が流した物は、人、モノ、文化だったということの重さを改めて感じました。

古老がお持ちだった

「和歌山県清水町押手と花園村中南の御田詞章」(史友第三十二号 2000.3.20 印刷 二澤 著)

という資料から、押手地区から10キロ上流にある中南地区の御田の台詞に納豆が出てくることがわかりました。

ふくめ呼の歌 始まり・・・・・・・・・・・・・・・・・

ふくめよ ふくめよ ながれこのふくめよ 酒はふくか ゑ

かふくか ふかばふいたと しげしそばこーんそ さどやと

をもい ざーあつや 山寺のをもだち こーのみものはなに

なに 一にみそ 二なっと。三にもち 四どふ。五にあめ

六ぢゃふ。七わらびに 八なすび。九こんにやくに 十ご

んぼー。

ふくめ呼の歌 終わり・・・・・・・・・・・・・・・・・

他の調査班では、やっと念願の「昔納豆を作っていた」との聞取りを得られました。

しかし、昭和以降生まれの方が作ることは無かったようでした。

下の写真はドローンによる押手地区の空撮です。

空撮からも、川からほど近く、田んぼに適した土地があることがわかります。

真国川の調査経験から、冬に交通の便が悪くなり、田畑の面積が小さい山中の集落の方が、近年まで納豆を残している可能性が高い

と考え、午後はさらに上流部に調査を広げることにしました。

下の写真は花園の押手地区での聞取りの様子です。

聞取りから、「隣の地区の知り合いが作っていた」との聞取りがありました。

同時にその地区に出向いていた他の班が、最近まで納豆を作っていた古老(85歳女性)から聞取りを行うことができました。

明治2年生まれのおばあちゃんが盛んに作っていたとの聞取りと、納豆の藁つとの形状から真国川流域に伝わる納豆と

共通性のある納豆食文化ではないかと考えられます。

下の写真は納豆を食べていた集落周辺を撮影したものです。

上の写真でわかるように、山の斜面に家屋が分布しています。

冬には雪が深い山の生活で、冬の常備食として納豆を食べ継いできたのかもしれないと考えました。

下の写真は、2日目の調査メンバーでの記念撮影です。

今回の課外授業では、納豆をきっかけに、多くの地域の方にご協力をいただくことができました。

どの方も、自身の生まれた郷土に対する誇りをもたれており、本当にかっこいいと感じました。

一方で、高齢者だけで、大変な苦労をされながら生活を維持している古老にも出会いました。

突然の訪問にも快くご協力いただいた調査地域の皆様に、この場をお借りして感謝申し上げます。

りら創造芸術高等学校の地域デザインは、地域からデザインの種を見つけ、芸術の手法で花開かせることを目標にしてます。

若い生徒たちにとっても、地域のこれからを考え、自分がどのように参画したいのかを考える機会とし、

これからの創作活動に活かしてほしいと思います。

文末になりましたが、今回の調査では和歌山大学観光学部 藤田研究室の皆様、和歌山大学教育学部の歴史家 海津先生、高野山大学文学部の社会学者 森本先生 本校特別講師でカメラマンの宝門先生に調査協力をいただきました。皆様のあついご指導と、ご参加に感謝します。本当にありがとうございました。

りら創造芸術高等学校

鞍 雄介

りら創造芸術高等学校HP

関連記事

-

-

日テレ『THE突破ファイル』でりらの活動が放送されます 12月6日 19時~

りら創造芸術高等学校の生徒が、授業「地域デザイン」でおこなっている調査活動が題材となって制作された再

-

-

原木調査in志賀野地区公民館

2018年6月6日18:30 志賀野地区公民館で、初めて地域住民の方を対象とした「葡萄櫨の原木

-

-

2022年度中学校公演が始まりました!

昨年度に引き続き、今年度も計5校の中学校の文化行事・文化鑑賞教室にお招きいただきいただきました。1

-

-

地域デザイン特別校外授業「林業に触れる」

2016年3月1日、和歌山県の最高峰、護摩壇山を源流にする日高川。 その中流域にある日高川

-

-

中学校公演を行いました

2021年11月5日(金)和歌山市立東中学校、12日(金)岩出市立岩出第二中学校、16日(火)か

-

-

12月14日 シンポジウムで生徒が納豆文化の発表

12月14日日曜日に選択授業「地域デザイン」の生徒と指導教員が 高野山大学で開催される文化シン

-

-

~ふるさと劇団海南座に出演決定!!~

▼旗揚公演 「ウルシノネイロ。」 ~鳴り止まない海南ロック~ ▼日時:2014年3月8日(土)

-

-

ダンスの発表!@りらフェス

りらフェスティバル(7月21日開催)では、 和太鼓の発表の他にもう一つ、『ダンス』の発表がありました

-

-

後期総合発表まであと3日!

後期総合発表会まで、あと3日! 今回も、「りら」の仕事分担の仕組み「部署」に注目して、 各部署の

りら創造芸術高等学校HP

- PREV

- サマースクール2016!

- NEXT

- 実物大105cm望遠鏡模型製作日記 第4話 「仮組&展示決定」