「NPO法人映画甲子園主催『高校生のためのeiga worldcup 2016』ダンスミュージック部門にて、最優秀作品賞を受賞しました!

りら創造芸術高等学校の映像部が、「NPO法人映画甲子園主催『高校生のためのeiga worldcup 2016』ダンスミュージック部門」にて、最優秀作品賞を受賞しました!

授業映像では、3年生1名、2年生2名、1年生1名の計4名と、2名の講師の先生と一緒に授業を作っています。主に、映像表現の中の演出・撮影技術を学び、実際に本格的なカメラやマイク、音響機材に触れて映像を製作することにより、機器の具体的な使い方と知識を、能力として身につけることを目的としています。授業中に飛び交う専門用語に戸惑うこともありましたが、講師の先生方が分かりやすい解説と説明をして下さり、初心者の私たちも毎時間コツコツと知識を増やすことができています。

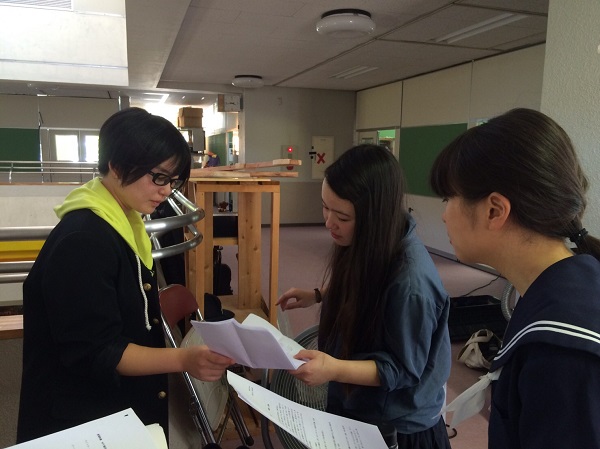

9/9の3,4限目と、9/10,11の3日間の撮影の様子です。

学校の教室を一掃して、撮影スタジオに改装しました。

2名のキャストと、4名の授業選択者、2名の特別講師さんに協力していただき、無事撮影を終えることができました。

そして、11/20に、青山学院講堂で行われた「表彰式&最終審査結果発表会」の様子です。

自由部門入賞校の方々です。

全国から、全ての部門合わせて、115作品の応募があったそうです。

私は、今回応募した「Artifact」では、監督、撮影、脚本、演出、編集、出演など、させていただきました。

映像の制作を中心になってするのは初めてだったので、緊張しましたが、周りの授業“映像“のメンバーのフォローや、特別講師の先生のアドバイスがあり、無事一つの作品に仕上げることができ、さらに、最優秀作品賞という名誉な賞を頂けて、本当に光栄に思います。

この場をお借りして、この作品の解説をしたいと思います。

この作品は、一つの思想が柱になっています。

「人を作りし者は人。全ては貼り付けの作り物、人工物である。」

人はみんな、いくつかの「顔」を持っている。例えば、「先輩」例えば、

「友達」例えば「自分」。俗にいう「素の自分」というのも、「自分」とい う人工物が作り出した、一番居心地の良い自分の「顔」である。その作り 物は、いつどこで誰が壊すかさえわからない、とても不安定で脆いもので も、人とは、それに喜怒哀楽愛憎を向けて、精神的影響を受けなければな らない、天から与えられた「義務」がある。そして、誰に笑われても、誰 に愛されても、誰に嫌われても、全て「人工物」として、「自分」や「相 手」を改善、改悪する力を生まれながらに持っているのも、また人である。

例えば、目の前にいる友達が、刃物を潜ませていても、自分は“友達“という人格を、剥がすことも、さらに他の何かを重ねることもできるということ。

例えば、自分の助けた人に裏切られても、助けたことが自分にとって正義だったことと同じように、それが相手にとっての正義であったということ。

例えば、誰もが同じように愛を受けとることは、できないということ。

「Artifact」は、youtubeで誰でも視聴可能です。

まだご視聴されていない方も、視聴済みの方も、是非ご視聴下さい。

これを見て、みなさんに何か一つでも伝われば幸いです。

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=OR3z1mPEldI

りら創造芸術高等学校HP

関連記事

-

-

第42回近畿高等学校総合文化祭郷土芸能部門に出場!

2022年11月27日(日)、有田市民会館紀文ホールで開催された第42回近畿高等学校総合文化祭郷

-

-

24年度「りら舞踊祭」 オーディション

今日は 12月15日(土)に行われる舞踊をメインとしたイベント、 「舞踊祭」のオーディションがありま

-

-

2013世界民族祭in真国≪紀美野町≫

「世界民族祭2013 終了!」 2013年10月19日(土)20日(日)の2日間 本校校舎を会場に、

-

-

生徒総合発表会 授業演目の紹介~日本舞踊なりら「2」~

続いては、3・4・5期生が踊る「老松」です! りらでは、今や伝統文化の発表する人の登竜門演目となった

-

-

「後期総合授業発表会」告知!

お久しぶりです。みなさん、明けましておめでとうございます!今年もりらをよろしくお願いします。そして、

-

-

演劇NIGELLA 公演

平成24年2月5日日曜日、紀美野町文化センターにて りら創造芸術高等専修学校の生徒が創作演劇NIGE

-

-

ほたるナイト2014

1年生が入学して1ヶ月 5月に入り、今年最初の舞台イベントであるほたるナイトの舞台創りに今取りかか