高野山研修(りらファクトリー)

公開日:

:

最終更新日:2024/09/14

りら工房

先日、学校全体で高野山で2日間、研修を行いました。

二日目の午後には、各プロジェクトに分かれてのFWの時間があり、りらファクトリーではルームスプレーやキノミノリの香料としてなじみの深い『榧』について深める活動ができました。

3年前に紀美野町内の榧の木について調べていた時に、町社会教育委員の西浦さんから「紀美野町に榧の木がたくさんあるのは、江戸時代まで紀美野町が高野山領で年貢として榧の油を奉納していたから」ということを、教えて頂いていましたが、

その後、高野山に行って榧について調べた事はありませんでした。

今回は、ご縁があり2人の方にお話を伺うことが出来ました。

一人目が高野山大学で本部長をしておられ、植物学者でもいらっしゃる山口文章先生。

ご自身も僧侶でいらっしゃり、高野山で生まれ育った方でもあるので、昔からの高野山での榧の使われ方や高野山と宗教、森林についてなど、たくさんのことを教えて頂きました。

二人目が高野山で仏教用具を中心に販売されている中本明玉堂社長の中本勝也様。

仏教の道具として、榧だけでなくハゼも欠かせないものであることや、榧やハゼで新しい商品も作れるのではないか?という高野山で商売をしておられる方ならではの視点から、たくさんの学びを頂きました。

貴重なお話をたくさんお聞きし、今までになかった視点や歴史的な知識を得られ、今までの活動をさらに深く考えることもできるヒントを頂きました。

そして「こんなこともやってみたい!」という新たな活動の種も生まれてきました。

今回の学びを、これからのりらファクトリーの活動に活かしていきます。本当にありがとうございます!

以下、生徒の感想です。

今回のFWでは、2つの榧にゆかりのある場所に行き、たくさんのお話を聞かせていただきました。

1箇所目は高野山大学法人学部で、本部長をしていらっしゃる山口文章先生にお話を伺いました。

高野山と榧の関わりが深いことは近畿大学の藤井先生の論文などで知っていたため、主に榧の油を高野山でどのように利用していたのかを聞かせていただきました。

ここでいう『榧油』とは、私たちに馴染み深い精油ではなく、種から取ることができる油のことです。

高野山では灯明に使われることが多かったようです。

気温が低くなっても凍らないという理由の他に、榧油はサラダ油などに比べて色が格段によく、とても幻想的なのだそうです。

精神性を大切にする仏教ではそういう面でも需要があるのだなと知ることができました。

さらに驚いたのが、榧油の灯明が細々とではありますが、今も使うことがあるということです。

山口さんは弟子が修行を行う時に、昔ながらの榧油の灯明を使わせているそうです。

近日中に、高野山で唯一榧油を持っているお宅に取りに行く予定だとか。

また、僧が食べる「三品豆腐」という料理にも使われていたそうでぜひ食べてみたいと思いました。

しかし現在榧油はほとんど使われていないことも事実なようで、昭和元年にはすでに安い油が使われていたと聞いているとのことでした。

2箇所目は、中本名玉堂。名玉堂さんからは、法事の時の榧やハゼの利用について教えていただきました。

実際に売られている榧の数珠を見せていただき、今もこれをたくさん買っていただけるのだといいます。

得度式と呼ばれる僧になるための一番初めの儀式の時に使われるそうです。他の木でつくる数珠よりはるかに軽いそうです。

また、ハゼも護摩業の際に燃やすための木に使われるそうで、ずっとハゼが使われているようです。

純粋なハゼを全国各地からかき集めているそうで、仏教の世界ではまだまだ需要があることを実感しました。

また、実際に灯明に使われていた仏具を見せていただき、使い方を確認しました。

今回学んだ大きなことは、榧は高野山においてたくさんの場所で利用されていたということ。

そして、今も需要があるということを学びました。全体を通して、非常に価値のあるお話を聞かせていただけてとても有意義だったと思います。

今後私たちは高野山と榧、そして高野山と紀美野町を繋げてさらに地域活性化に向けて宣伝や商品開発をしていきたいです。

(T・M)

今回の高野山FWで新しい発見や気づきが多くありました。

まず、お話を伺った高野山大学の山口文章さんが「榧の油はサラダ油(安い油)と違って色が濃いオレンジ色で綺麗、幻想的」とおっしゃっていて、そこに違いが出るんだなと知りました。

このような話は、実際に経験した方から得られない知識なので聞けたことが嬉しかったです。

また、あく抜きをしなくても食べれる実とあく抜きをしないと食べられない実があることを、神様が動物の食べるものと人間の食べるものに分けてくれたという考え方がすごく興味深かったです。自然と宗教の結びつきを感じました。

高野山大学を後にし、次の行き先である中本名玉堂に向かう途中の街並みが昔にタイムスリップしたようで楽しかったです。

やはり、京都のように歴史を大切にしようという想いがある場所は景観がそのまま残るのかなと感じました。

そして、中本名玉堂の社長さんのお話を聞いて、今私たちがやっている活動を紀美野町の産業に繋げるには、使い道や商品のクオリティを上げる他にも収穫量や価格設定のこともしっかり考えていく必要があるんだなと改めて思いました。

また、榧とハゼは高野山と強く結びつきがあったこと、今でも必要なものということがわかりました。

今の時代は安いものが多くある時代ですが、少し値段がはっても本当に良いもの、想いがこもっているものが使われてほしいです。

そうなるための一歩として私達のような地域おこし部が頑張っていきたいです。

りらファクトリーとしての取り組み方を考えさせられる日になりました。

これからも様々な方向から知識を増やして、活かしていけたらなと思います。

(T・M)

りら創造芸術高等学校HP

関連記事

-

-

りら工房 かいなんお菓子まつりに出店

10月21日日曜日、プロジェクト販売企画がかいなんお菓子まつりに出店しました。 お

-

-

りらのマフィンにミニサイズができました!

写真のお皿に乗っている左側が、これまで販売していたサイズ。右側が新しいミニサイズです。

-

-

「わかやまふぃん」をりら地救DAYにて販売!

りらのまふぃんの新作「わかやまふぃん」を開発しました! わかやまふぃんには、

-

-

サイエンスカフェinきみので発表

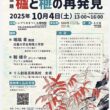

10月4日(土)に「櫨(ハゼ)と榧(カヤ)の再発見」と題したサイエンスカフェinきみので、りらファ

-

-

ビジネスコンテストグランプリ受賞 ~オーガニックコスメ発売その後~

マルチバーム キノミノリ発売から約2週間後の3月20日、大阪梅田のスカイビルステラホールで

-

-

高校生が開発した化粧品 キノミノリ再販決定!!

2022年に引き続き「マルチバーム キノミノリ」の販売をすることが決定しました! 販

-

-

オーガニックコスメ製作 【③クリーム作ってみました編】

さて、ここまででクリーム製作に必要な原材料(木蝋,米油,カヤ精油)は出揃いました。 「やっと

-

-

オーガニックコスメ製作【⑤OEM企業探し】

※オーガニックコスメ製作の前回のブログはこちら 4月になり、新たに2021年度が始まったと

-

-

櫨と榧についての発表を行いました!

2025年10月4日に「レプリカを作る博物館」を運営するアンフィ合同会社主催の「サイエンスカフェi

りら創造芸術高等学校HP

- PREV

- 銀河の森舞台芸術学園WSが始まりました

- NEXT

- りらファクトリーの先輩にお話を聞きました